-

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

-

「国連」に関する資料情報

国連の概要 目次へ

United Nations(英語)Organisation des Nations Unies(フランス語)Организация Объединённых Наций(ロシア語)联合国(中国語)Organización de las Naciones Unidas(スペイン語)الأمم المتحدة(アラビア語)

国際連合旗概要安全保障、経済・社会等の国際協力を目的とする国際機関略称国連、ONU、UN代表国際連合事務総長 アントニオ・グテーレス状況活動中決議国際連合憲章(1945年6月26日署名)活動開始1945年10月24日本部 アメリカ合衆国 ニューヨーク市マンハッタン活動地域加盟国:世界193か国公式サイトhttp://www.un.org/母体組織国際連盟 連合国 (第二次世界大戦)下部組織国際連合総会 国際連合事務局 国際司法裁判所 安全保障理事会 経済社会理事会 信託統治理事会 など United Nations Portal:国際連合テンプレートを表示ノーベル賞受賞者受賞年:2001年受賞部門:ノーベル平和賞受賞理由:より良く組織され、より平和な世界のための取組みに対して[1]国際連合(こくさいれんごう、英語: United Nations、中国語: 联合国、聯合國、フランス語: Organisation des Nations unies、略称は国連(こくれん)、UN、ONU)は、国際連合憲章の下、1945年に設立された国際機関である。

第二次世界大戦を防げなかった国際連盟の反省を踏まえ、1945年10月24日、51ヵ国の加盟国で設立された[2]。主たる活動目的は、国際平和と安全の維持(安全保障)、経済・社会・文化などに関する国際協力の実現である[3][4]。

英語表記の「United Nations」は、第二次世界大戦中の枢軸国に対していた連合国が自陣営を指す言葉として使用していたものが継続使用されたものであるが、日本語においては戦時中の連合国と区別して「国際連合」と呼ばれる。

2017年5月現在の加盟国は193か国であり[5]、現在国際社会に存在する国際組織の中では、敵国条項が存在するなど第二次世界大戦の戦勝国の色が強いものの、最も広範・一般的な権限と、普遍性を有する組織である[6]。概要 安全保障、経済・社会等の国際協力を目的とする国際機関 略称 国連、ONU、UN 代表 国際連合事務総長 アントニオ・グテーレス 状況 活動中 PR -

「東北」に関する資料情報

東北の概要 目次へ

東北地方(とうほくちほう)は、日本の地域のひとつであり、本州東北部に位置している。「奥羽地方(おううちほう)」ともいう[2][† 2]。

その範囲に法律上の明確な定義はないものの[† 3]、一般には青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県の6県を指す[3]。これら6県は、本州の約3割の面積を占める[4]。東北地方は東日本に位置するが、気象や歴史地理学などでは北海道と一緒に北日本とされる[5]。国 日本 面積 66,951.97 km2(2013年10月1日)[1] 推計人口 8,772,922人(直近の統計[† 1]) 人口密度 131人/km2(直近の統計[† 1]) - 「種子」に関する資料情報

- 「空港」に関する資料情報

-

「通商」に関する資料情報

通商の概要 目次へ

貿易(ぼうえき、英: international trade、英: trade)とは、ある国(またはそれに準ずる地域)と別の国(同)との間で行なわれる商品の売買のことをいう。商品を外国に対して送り出す取引を輸出、外国から導入する取引を輸入という。通常は、形のある商品(財貨)の取引を指すが、サービス貿易や技術貿易のように無形物の取引を含める場合もある。

多くの国で貿易額は国内総生産のかなりの比率を占める。貿易は有史以来長い間存在するものの(シルクロードやアンバーロードを参照)、経済・社会・政治の各局面で貿易の重要性が高まったのはここ数世紀のことである。工業化、交通機関の発達、グローバル化、多国籍企業、アウトソーシングはみな貿易に大きな衝撃を与える。貿易の拡大はグローバル化の基礎である。貿易は経済学の一分野として扱われ、国際金融とともに国際経済の一部門を形成する。 - 「医療」に関する資料情報

- 「同州」に関する資料情報

- 「市場」に関する資料情報

- 「中継」に関する資料情報

- 「2019年」に関する資料情報

- 「早朝」に関する資料情報

- 「早朝」に関する資料情報

-

「国営」に関する資料情報

国営の概要 目次へ

この記事には複数の問題があります。改善やノートページでの議論にご協力ください。

出典がまったく示されていないか不十分です。内容に関する文献や情報源が必要です。(2012年11月)

独自研究が含まれているおそれがあります。(2012年11月)

正確性に疑問が呈されています。(2012年11月)

経済体系経済思想重商主義 - 新重商主義資本主義 - レッセフェール社会主義 - 市場社会主義共産主義 - アナキズムサンディカリスムファシズム - コーポラティズム保護貿易 - 参与型経済重農主義イスラム経済 - ジョージスト経済体制市場経済と計画経済と混合経済開放経済と閉鎖経済デジタル経済 - 二重経済贈与経済 - 非公式経済自然経済 - 連帯経済 - 自給自足経済地下経済 - 仮想経済経済部門公的セクターと私的セクター第三セクター(NPO、NGO)体制変更国有化と民営化 - 公営化自由化 - 企業化 - 規制緩和社会化 - 集産主義 - 共同所有権市場化 - 収用 - 金融化調整機能市場 - 物々交換 - 経済計画其の他の経済形態アングロサクソン - 封建制グローバル - 狩猟採集社会情報経済新興工業経済地域宮殿 - 農園 - プランテーション経済ポスト資本主義 - 脱工業化社会市場 - 社会主義市場経済象徴 - 伝統移行国家資本主義 - 統制経済関連項目経済 - 経済学 - 経済学者経済史 - 経済思想史経済システム Portal:経済学表

話

編

歴

国有企業(こくゆうきぎょう、state-owned enterprise)、政府所有会社(government-owned corporation)は、国ないし政府が所有する企業である。

国営企業は国有企業のうちの一形態であり、国が経営する企業のことである[1]。 - 「TIC」に関する資料情報

- 「財政」に関する資料情報

- 「大阪」に関する資料情報

-

「電話」に関する資料情報

電話の概要 目次へ

この記事には複数の問題があります。改善やノートページでの議論にご協力ください。

出典がまったく示されていないか不十分です。内容に関する文献や情報源が必要です。(2013年1月)

独自研究が含まれているおそれがあります。(2013年1月)

ダイヤル式の黒電話(壁掛け型) 公衆電話(中国・CNC)電話(でんわ、英: telephone)は、電気通信役務の一種で、電話機で音声を電気信号(アナログ式では電流の変化、デジタル式では加えて位相の変化)に変換し、電話回線を通じて離れた場所にいる相手方にこれを伝え、お互いに会話ができるようにした機構および、その手段のことをいう。

現代の電話回線は電話交換機で世界的に相互接続され電話網を形成している。また、技術の進歩に伴い、固定電話間の通話にとどまらず、携帯電話(自動車電話)・PHS・衛星電話・などの移動体通信、IP電話などとの相互間通話や、無線呼び出しへの発信も可能になっている。インターネットへのダイヤルアップ接続など、コンピュータ間のデータ通信にも応用されるようになり、社会における重要な通信手段の一つとなっている。

初期のアナログ電話は、電流の変化そのものをマイクやスピーカを使って音声に変換しているので、電流の変化そのものを情報として伝送している(ベースバンド伝送)。一方でデジタル式電話では、送電経路上の情報の送受信の効率を優先させるため、必ず変調や復調といった手順を含み経路上の回路は複雑になるが、情報の量や品質においてメリットが非常に大きい。多くは得られた情報からのベースバンドを、さらに伝送経路上で符号化する方式で伝送している(搬送帯域伝送)。 - 「通貨」に関する資料情報

-

「気圧」に関する資料情報

気圧の概要 目次へ 上述のように、海面での大気圧は圧力(特に気圧や水圧)の単位としても用いられる。海面での大気圧を「1 気圧」とする。単位としての「気圧」の元々の定義は「海面での大気圧」であるが、大気圧は場所や気象条件によって異なる。そこで、海面での大気圧の標準の値として標準大気圧を定め、この値を1気圧と定義した。

標準大気圧は、1954年の第10回国際度量衡総会(CGPM)において、正確に101 325 パスカル(Pa)と定められた。これは、元々は760 水銀柱ミリメートル(mmHg)をパスカルに換算し、小数点以下の端数を切り捨てたものである。

現在では、気圧は、国際単位系(SI)においては定義されていない非SI単位である。しかし日本の計量法においては、法定の計量単位として定義されている[2]。計量法における定義は、1954年CGPMにおけるものと同一の、101 325 パスカル(Pa)である[3]。

単位記号[編集]気圧の単位記号は、大気を意味する atmosphere に由来する atm である[4]。

気圧、水銀柱ミリメートル、トルの関係[編集]水銀柱ミリメートルとトルは、計量法体系において、全く同一の定義となっていて、どちらも正確に 101 325/760 Pa である[5][6]。これは標準大気圧の1⁄760という意味である。約 133.322 Pa に当たる。

また、1 気圧 は 1 バール に数値が近い(1atm = 正確に1.01325 バール)が 1.325%の差がある。記号 atm 系 非SI単位 量 圧力 定義 101 325 Pa(計量法) -

「欧州」に関する資料情報

欧州の概要 目次へ

ヨーロッパ[※ 1](ポルトガル語: Europa、オランダ語: Europa)又は欧州は、地球上の七つの大州の一つ。漢字表記は欧羅巴。

地理的には、ユーラシア大陸北西の半島部を包括し、ウラル山脈およびコーカサス山脈の分水嶺とウラル川・カスピ海・黒海、そして黒海とエーゲ海を繋ぐボスポラス海峡-マルマラ海-ダーダネルス海峡が、アジアと区分される東の境界となる[1][2]。

面積から見るとヨーロッパ大陸は世界で2番目に小さな大州であり、1018万km2は地球表面積の2%、陸地に限れば6.8%を占める。アジアに跨る領土を持つロシアは、ヨーロッパ50カ国の中で面積および人口第一位の国家である。対照的に最も小さな国家はバチカン市国である。総人口はアジア・アフリカに次ぐ7億3300万。これは地球総人口の11%である[3]。

ヨーロッパ、特に古代ギリシアは西洋文明発祥の地である[4]。これは、16世紀以降の植民地主義の始まりとともに世界中に拡散し、支配的な役割を果たした。16世紀から20世紀の間、ヨーロッパの国々はアメリカ州、アフリカ、オセアニア、中東、アジアの大部分を支配下に置いた。二度の世界大戦はヨーロッパを戦火で覆い、20世紀中頃の西ヨーロッパによる世界への影響力減衰に結びつき、その地位をアメリカ合衆国とソビエト連邦に奪われる結果となった[5]。面積 1018万 km2 人口 7億3100万人 (2009, 3位) 人口密度 70人/km2 住民の呼称 ヨーロッパ人 - 「墜落事故」に関する資料情報

- 「家族」に関する資料情報

- 「海岸」に関する資料情報

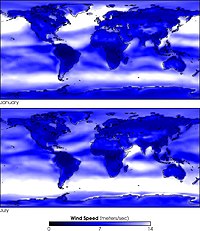

- 「最大風速」に関する資料情報

-

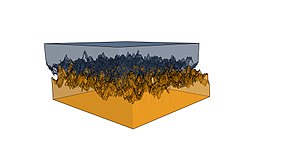

「摩擦」に関する資料情報

摩擦の概要 目次へ

摩擦(まさつ、英: friction)とは、固体表面が互いに接しているとき、それらの間に相対運動を妨げる力(摩擦力)がはたらく現象をいう。物体が相対的に静止している場合の静止摩擦と、運動を行っている場合の動摩擦に分けられる。多くの状況では、摩擦力の強さは接触面の面積や運動速度によらず、荷重のみで決まる。この経験則はアモントン=クーロンの法則と呼ばれ、初等的な物理教育の一部となっている[2]。

摩擦力は様々な場所で有用なはたらきをしている。ボルトや釘が抜けないのも、結び目や織物がほどけないのも摩擦の作用である[3]。マッチに点火する際には、マッチ棒の頭とマッチ箱の側面との間の摩擦熱が利用される。自動車や列車の車輪が駆動力を得るのも、地面との間にはたらく摩擦力(トラクション)の作用である[4]:6,55。

摩擦力は基本的な相互作用ではなく、多くの要因が関わっている。巨視的な物体間の摩擦は、物体表面の微細な突出部(アスペリティ(英語版))がもう一方の表面と接することによって起きる。接触部では、界面凝着、表面粗さ、表面の変形、表面状態(汚れ、吸着分子層、酸化層)が複合的に作用する。これらの相互作用が複雑であるため、第一原理から摩擦を計算することは非現実的であり、実証研究的な研究手法が取られる。

動摩擦には相対運動の種類によって滑り摩擦と転がり摩擦の区別があり、一般に前者の方が後者より大きな摩擦力を生む。また、摩擦面が流体(潤滑剤)を介して接している場合を潤滑摩擦といい[5][6][7]、流体がない場合を乾燥摩擦という。一般に潤滑によって摩擦や摩耗は低減される。そのほか、流体内で運動する物体が受けるせん断抵抗(粘性)を流体摩擦もしくは摩擦抵抗ということがあり、また固体が変形を受けるとき内部の構成要素間にはたらく抵抗を内部摩擦というが、固体界面以外で起きる現象は摩擦の概念の拡張であり[8][9]:3、本項の主題からは離れる。

摩擦力は非保存力である。すなわち、摩擦力に抗して行う仕事は運動経路に依存する。そのような場合には、必ず運動エネルギーの一部が熱エネルギーに変換され、力学的エネルギーとしては失われる。たとえば木切れをこすり合わせて火を起こすような場合にこの性質が顕著な役割を果たす。流体摩擦(粘性)を受ける液体の攪拌など、摩擦が介在する運動では一般に熱が発生する。摩擦熱以外にも、多くのタイプの摩擦では摩耗という重要な現象がともなう。摩耗は機械の性能劣化や損傷の原因となる。摩擦や摩耗はトライボロジーという科学の分野の一領域である。

カテゴリー

最新記事

(09/07)

(12/16)

(10/14)

(09/06)

(08/21)