-

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

-

「シリア」に関する資料情報

PR

- 「航空自衛隊」に関する資料情報

- 「江東区」に関する資料情報

- 「キルクーク」に関する資料情報

-

「大田区」に関する資料情報

大田区の概要 目次へ

〒144-8621東京都大田区蒲田五丁目13番14号北緯35度33分40.6秒東経139度42分57.7秒

座標: 北緯35度33分40.6秒 東経139度42分57.7秒外部リンク大田区

■ ― 区 / ■ ― 市 / ■ ― 町・村

地理院地図 Googleマップ Bing GeoHackMapFan Mapion Yahoo! NAVITIME ゼンリン

特記事項大田区歌(1955年制定)平和のシンボルマーク(1988年制定)英語表記:OTA City独語表記:OTA Stadt仏語表記:Ville OTA伊語表記:Città di OTA中国語表記:大田区韓国語表記:오타구 表示・ノート・編集・履歴 ウィキプロジェクト大田区(おおたく)は、東京都の特別区(東京23区)の南部に位置する区であり、東京23区内では最南端の自治体にあたる。

郵便番号(上3桁)は143・144・145・146。国 日本 地方 関東地方 都道府県 東京都 団体コード 13111-3 -

「選挙管理委員会」に関する資料情報

選挙管理委員会の概要 目次へ 中央選挙管理会(ちゅうおうせんきょかんりいいんかい、英語:Central Election Management Council)は、公職選挙法第5条の2に基づき設置される総務省の特別の機関である。衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙における比例代表選出分及び最高裁判所裁判官国民審査に関する総合事務と政党交付金受給資格の要件となる政党の法人格に関する審査を扱っている。

委員5名から構成され、国会議員以外の者で参議院議員の被選挙権を有する者の中から国会の議決による指名に基づいて内閣総理大臣が任命する。指名にあたっては、同一の政党に所属する者が3名以上とならないようにしなければならない。現在、自民党推薦2名、民進党推薦1名、公明党推薦1名、共産党推薦1名で構成されている。委員長は委員の中から互選される。任期は3年。現在の委員長は神崎浩昭。他の委員は高部正男、佐藤泰介、橋本文彦、佐々木憲昭。

事務局機能は、総務省自治行政局選挙部が担っており、選挙関係は管理課、政党関係は政治資金課である。上部組織 総務省 -

「日立製作所」に関する資料情報

日立製作所の概要 目次へ

株式会社日立製作所(ひたちせいさくしょ、英: Hitachi, Ltd.)は、日本の電機メーカーであり、日立グループの中核企業。国内最大の電気機器メーカー。TOPIX Core30(トピックス・コア・サーティー)の構成銘柄の一つ。

通称は日立やHITACHIなど。特に創業の地であり、主力工場を抱える茨城県日立市などでは、行政機関の日立市や他の日立グループ各社などと区別するため日立製作所の略称で日製(にっせい)とも呼ばれている(後述参照)。

前身は、現在の茨城県日立市にあった銅と硫化鉄鉱を産出する久原鉱業所日立鉱山である。日立鉱山を母体として久原財閥が誕生し、久原財閥の流れを受けて日産コンツェルンが形成された。また、日立鉱山で使用する機械の修理製造部門が、1910年に国産初の5馬力誘導電動機(モーター)を完成させて、日立製作所が設立された。やがて日本最大規模の総合電機メーカー、そして世界有数の大手電機メーカーとして発展することとなる。種類 株式会社 市場情報 東証1部 6501 略称 日立日製(にっせい)HITACHI 本社所在地 日本〒100-8280東京都千代田区丸の内一丁目6番6号(日本生命丸の内ビル) -

「福井市」に関する資料情報

福井市の概要 目次へ

〒910-8511(910-0005)福井県福井市大手三丁目10番1号北緯36度3分50.6秒東経136度13分10.5秒

座標: 北緯36度3分50.6秒 東経136度13分10.5秒外部リンク福井市役所

■ ― 市 / ■ ― 町

地理院地図 Googleマップ Bing GeoHackMapFan Mapion Yahoo! NAVITIME ゼンリン

特記事項福井市の旧境界(2006年2月1日合併前)福井市

旧美山町

旧越廼村

旧清水町

市章は1925年9月28日制定 表示 ウィキプロジェクト福井市中心部の空中写真。1975年撮影の12枚を合成作成。国土交通省 国土画像情報(カラー空中写真)を基に作成。福井市(ふくいし)は、福井県北部(嶺北)の都市で、同県の県庁所在地である。施行時特例市。旧足羽郡。国 日本 地方 中部地方、北陸地方 都道府県 福井県 団体コード 18201-0 -

「朝鮮半島」に関する資料情報

朝鮮半島の概要 目次へ

朝鮮半島(ちょうせんはんとう、朝鮮語: 조선반도)は、ユーラシア大陸の中緯度の東端に位置する半島。

陸地の幅が最も狭くなるのは平壌のやや北の平安南道 - 咸鏡南道だが、とくに人文地理学で「朝鮮半島」と言った場合は半島最狭部より北の、豆満江や鴨緑江などによって隔てられる伝統的な中朝国境より南を指すのが普通であり、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)と大韓民国(韓国)を擁する。済州島を含めた朝鮮地域全体を指して用いられることも多い。このように、自然地形の名称というよりは政治的・文化的・歴史的な文脈において、朝鮮の同義語として使われることが少なくない。1948年に建国された韓国における呼称は韓半島(かんはんとう、朝: 한반도)である。面積 220,571km2 最高標高 2,744m 最高峰 白頭山 最大都市 ソウル特別市 -

「エアアジア・ジャパン」に関する資料情報

エアアジア・ジャパンの概要 目次へ

エアアジア・ジャパン株式会社(AirAsia Japan)は、2014年に設立された日本の格安航空会社である。2011年から2013年にかけて同社名であった航空会社(バニラ・エア)とは、全く別の法人である。 設立 2014年7月1日 運航開始 2017年10月29日 AOC # 2015年10月6日 拠点空港 中部国際空港 - 「日本共産党」に関する資料情報

-

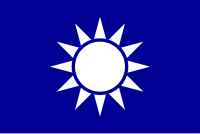

「中国国民党」に関する資料情報

中国国民党の概要 目次へ

中国国民党(ちゅうごくこくみんとう、繁体字:中國國民黨、英語: Kuomintang of China, KMT; Chinese Nationalist Party)は、中華民国の政党である。

略称について、冷戦時代の国民党一党独裁体制下においては「国府」と呼ばれたこともあったが、複数政党制が認められ、中国国民党が相対化された現在では国民党(こくみんとう)が一般的。英語名の略称は「Kuomintang」(クォミンタン。「国民党」の中国語発音)を略した「KMT」である。主席 呉敦義 秘書長 曾永權 成立年月日 1919年10月10日 本部所在地 中華民国台北市中山区 八徳路 2 段 232-234 号 -

「過払金」に関する資料情報

過払金の概要 目次へ 借主が、何年何月何日、いくらの借入れ・返済をしたかの記録が残っていれば、過払いになっているかどうか、また、その額を計算することができる。過払金請求訴訟における証拠としても取引履歴が必要である。しかし、長年にわたって借入れと返済を続けた借主の手元にはそのような記録が残っていないことが多いので、金融業者に取引履歴の開示を求める必要がある。

しかし、金融業者は、法令上取引履歴の開示義務を定めた規定はないことなどを理由に、取引履歴の開示に応じないことも多かった。

そこで取引履歴の開示義務が認められるかについて、下級審の判断が分かれていたが、最高裁は、平成17年7月19日、貸金業者は債務者から取引履歴の開示を求められた場合、原則として取引履歴を開示すべき義務を負い、これに反して取引履歴の開示を拒絶したときは不法行為となるとの判断を示した。

この最高裁判決の後も、金融業者が古い取引履歴を廃棄したなどとして開示に応じないことも考えられるが、その場合、どのように過払金の額を計算するかは大きな問題として残っている。

過払金の充当[編集]貸金業者と借主との間の消費貸借取引においては、借主が借換えや借増しを行ったり、いったん、貸金を完済した後に再び借入れを行ったり、複数の系列の借入れを行ったりすることが多い。この場合、ある貸金の返済で発生した過払金を他の貸金債務に充当することができれば、その貸金債務に対する元本や利息を減らすことができ、返済額の減額や最終的な過払金の額の増加につながる。また、10年以上前の返済によって発生した過払金の場合、他の貸金債務に充当されないとすれば時効によって消滅してしまうのに対し、他の貸金債務に充当されるとすれば、より多くの過払金が生じることになる。このようなことから、訴訟において充当の可否をめぐって争われることが多くなってきた。

なお、借主が、民法506条1項により過払金を自働債権として、借入金を受働債権として相殺し、同条2項により遡及効を主張しても、相殺の意思表示をした時点で受働債権が弁済によって既に消滅している場合は相殺ができない。

過払金の利率も決着がついた今、過払金問題の最大の争点はこの点であろう。

基本契約がある場合[編集]最高裁判所判例事件名不当利得返還等請求事件事件番号平成20(受)4682009年(平成21年)01月22日判例集第63巻1号247頁裁判要旨継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合には,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,上記取引が終了した時から進行する第一小法廷裁判長泉徳治陪席裁判官甲斐中辰夫、涌井紀夫、宮川光治、櫻井龍子意見多数意見全員一致意見なし反対意見なし参照法条民法166条1項,民法703条,利息制限法1条1項テンプレートを表示最判平成15年7月18日は、「同一の貸主と借主との間で基本契約に基づき継続的に貸付けが繰り返される金銭消費貸借取引において、借主がそのうちの一つの借入金債務につき法所定の制限を超える利息を任意に支払い、この制限超過部分を元本に充当してもなお過払金が存する場合、この過払金は、当事者間に充当に関する特約が存在するなど特段の事情のない限り、民法489条及び491条の規定に従って、弁済当時存在する他の借入金債務に充当され、当該他の借入金債務の利率が法所定の制限を超える場合には、貸主は充当されるべき元本に対する約定の期限までの利息を取得することができない」と判断し、基本契約のある場合の他の債務への過払金の充当を認めた。例外的に充当を認めない特約の存在の立証責任は貸主側にあることになろう。

しかし、この理論でいっても、弁済によって過払金が発生しても、その当時他の借入金債務が存在しなかった場合には、上記過払金は、その後に発生した新たな借入金に充当できるか問題となる。なぜなら、過払金発生時に充当すべき債務が存在しないからである。最判平成19年6月7日は、カードローンのリボルビング払い方式について、借入れが別個であっても、同一の基本契約に基づく新たな借入れがあった場合、弁済当時他の借入金債務が存在しないときでもその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものとして過払金発生後の債務への充当を認めた。この場合の合意の存在は借主側に立証責任があることになろう。

この判例が出た後、時効の起算点についても問題となった。継続的な金銭消費貸借取引においては長期間に及ぶことから、時効の起算点をいつにするかによって過払金の額が大幅に異なることになる。貸金業者側は、過払金が発生した時点で、過払金を請求することができるのだからその時点から時効が進行すると主張しており、一部の下級審でこの考えをとった裁判例も存在した。この点について最判平成21年1月22日は貸金業者側の主張を退け、原則として取引終了時を時効の起算点とすると判断した。その理由として、過払金充当合意には、一般には、借主は基本契約に基づく新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点、すなわち、基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引が終了した時点で過払金が存在していればその返還請求権を行使することとし、それまでは過払金が発生してもその都度その返還を請求することはせず、これをそのままその後に発生する新たな借入金債務への充当の用に供するという趣旨が含まれているものとされる。そうすると、過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては、同取引継続中は過払金充当合意が法律上の障害となるというべきであり、過払金返還請求権の行使を妨げるものと解するのが相当である。したがって、過払金返還請求権について上記内容と異なる合意が存在するなどの特段の事業がない限り、取引終了時を消滅時効の起算点とすると判断された。

基本契約がない場合[編集]これに対し、過払金に対する利息の利率を5%と判断した前記最判平成19年2月13日は、同時に、基本契約のない金銭消費貸借取引(第1貸付け)において生じた過払金(第1貸付け過払金)が、その後にされた別の契約による金銭消費貸借取引(第2貸付け)に充当されるかについて、次のように判示した。すなわち、基本契約を締結していたのと同様の貸付けが繰り返されており、第1貸付け時に第2貸付けが想定されていたとか、別途充当に関する特約があるなど特段の事情がない限り、第1貸付け過払金は、第1貸付けに係る債務の各弁済が第2貸付けの前にされたものであるか否かにかかわらず、第2貸付けに係る貸金債務には充当されないとした。

つまり、借入限度を定めた基本契約においては、完済後もしばらくの間は事後の借入れが予定されており、借主が再度融資を受けたとしてもお互いそのつもりだろうが、基本契約がない場合は、貸主も借主も通常そんなことは考えていないだろうから、貸主と借主の間で再度の融資の予定や充当する合意を窺わせるような事情がなければ充当されないということである。そして、そのような特段の事情の立証は借主側に課されていることになろう。

そのような特段の事情が認められない場合、過払金は金銭消費取引ごとに計算される(充当されない)ことになり、貸主は元本に利息制限法所定の利率をかけた利息を受領できるから、過払金は減少することになる。

最判平成19年7月19日は、基本契約は存在しなかったが継続的に借換え・切替えが行われて新債務への充当の合意があったとされた事例で、1回だけ「完済」がなされ契約が途切れていたが、その間が3か月であった事例であり、返済と新たな借入れの期間が密着しているとして1個の連続した貸付取引であると評価することができるとし、新たな借入れについての債務に過払金を充当できる合意があるとして、充当を認めた。この判決で、基本契約がない場合でも1個の連続した貸付取引があるとすれば、充当が認められることが明らかにされたといえよう。

さらに、この判決の基準をより具体化する最高裁判決が平成20年1月18日に出された。この事例は、基本契約は存在したが1回断絶し新たな基本契約を締結した事例である。本件では新債務への充当の合意の要件として2つの基本契約が事実上1個の連続した貸付取引と評価できるかが問題となった。

同一の貸主と借主との間で継続的に貸付けとその弁済が繰り返されることを予定した基本契約が締結され、この基本契約に基づく取引に係る債務の各弁済金のうち制限超過部分を元本に充当すると過払金が発生するに至ったが、過払金が発生することとなった弁済がされた時点においては両者の間に他の債務が存在せず、その後に、両者の間で改めて金銭消費貸借に係る基本契約が締結され、この基本契約に基づく取引に係る債務が発生した場合には、第1の基本契約に基づく取引により発生した過払金を新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在するなど特段の事情がない限り、第1の基本契約に基づく取引に係る過払金は、第2の基本契約に基づく取引に係る債務には充当されないと解するのが相当であるとしている。

そして、上記合意が存在するかは、第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して行われた期間の長さや、これに基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間、第1の基本契約についての契約書の返還の有無、借入れなどに際し、使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無、第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況、第2の基本契約が締結されるに至る経緯、第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同などの事情を考慮して、第1の基本契約に基づく債務が完済されてもこれが終了せず、第1の基本契約に基づく取引と第2の基本契約に基づく取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができる場合には上記合意が存在するものとされ、第1の基本契約に基づき発生した過払い金を元本への充当が認められるとしている。

この事例では、第1の基本契約と第2の基本契約の間に3年の空白があり、利率等に若干の違いがあるとして、直ちに事実上1個の連続した貸付取引とみることはできないとして、原審に差し戻している。

このように、充当に関し事実上1個の連続した貸付取引とみるかどうかは個別に判断するとの最高裁の判断であり、この点をめぐり時効の問題も絡んで争われることが予想される。

なお、利息制限法は、暴利を禁止し、借主の保護を図る強行法規であるから、その適用に関しては形式的な貸付額を基準とすべきではなく、貸主が実質的に拠出したといえる金額を基準に適用すべきとの考え方がある。たとえば、古い過払金と新しい貸付金の相互の充当を認めなければ、過払金と貸付金が両立することになるが、この場合、法律上、貸主が実質的に拠出しているといえる金額は貸付金から過払金を引いた金額であるから、利息制限法の適用に際しても、その額を基準として制限利率で計算した金額が徴収できる上限であり、形式的な貸付額を基準として利息を計算することは実質的にみて利息制限法を潜脱することになり、許されないとの考え方である。

この見解に立てば、貸付額から過払金を引いた額に対する18%の利息以上の利息を徴収することはできなくなるため、充当についてどう解釈しても、結果として、過払金の額は変わらなくなる。

過払金と税[編集]自治体が税金の徴収目的で消費者金融に対し過払金の返還を求める訴訟を起こすケースがある。こうした訴訟は、神奈川県、静岡市、兵庫県芦屋市、山口県下関市など30以上の自治体で起こされている。このうち、芦屋市が、市税を滞納している男性がプロミスに返済した過払金について、同市が滞納者に代わって同社に返還を求めて西宮簡裁に訴えた訴訟で、同簡裁は2008年6月10日に同市の主張を認め、過払金約31万円を同市に支払うよう命じる判決を言い渡した。税徴収目的での過払金の返還を命じる判決はこの判決が初のケースとなる。

また、その反面、悪意の受益として、5%の利息を付して返還金を利得した者のその利得自体が課税対象になるかどうかといった問題も散見される。

その他[編集]過払金返還訴訟は、原告1人につき1件しか提起できないよう定められているが、2016年に、過払金返還を相談された司法書士が、2人の弁護士に同一の内容の訴訟の手続を依頼し、同じ訴訟を別々の弁護士を通じて起こしていたことが判明している。また、うち1人の弁護士は、原告と一度も話し合わないまま訴状を提出していることも明らかになっている。事件名 過払金等請求事件 事件番号 平成16(受)965 判例集 第59巻6号1783頁 裁判長 濱田邦夫 -

「北朝鮮による拉致被害者家族連絡会」に関する資料情報

北朝鮮による拉致被害者家族連絡会の概要 目次へ

北朝鮮による拉致被害者家族連絡会(きたちょうせんによるらちひがいしゃかぞくれんらくかい)は、北朝鮮による日本人拉致問題の被害者である家族と親族らによって結成された団体。通称は家族会。

日本人拉致問題の早期解決、拉致被害者の全員帰国を求めて活動している。略称 家族会 設立年 1997年3月25日 設立者 横田滋 目的 日本人拉致問題の早期解決、拉致被害者の全員帰国 -

「フェラーリ・ラ フェラーリ」に関する資料情報

フェラーリ・ラ フェラーリの概要 目次へ ラ フェラーリ(LaFerrari )は、イタリアの自動車メーカー、フェラーリが製造していたGTカーである。車名の"La"はイタリア語の女性単数名詞に付く定冠詞で、英語では"The"にあたる。 製造国 イタリア 販売期間 2013年- 設計統括 フェラーリ デザイン フラビオ・マンツォーニ及びフェラーリ・デザイン部門 -

「福井県」に関する資料情報

福井県の概要 目次へ

〒910-8580福井県福井市大手三丁目17番1号北緯36度3分54.7秒東経136度13分18秒

座標: 北緯36度3分54.7秒 東経136度13分18秒外部リンク福井県ホームページ

■ ― 市 / ■ ― 町

地理院地図 Googleマップ Bing GeoHackMapFan Mapion Yahoo! NAVITIME ゼンリン

ウィキポータル日本の都道府県/福井県 表示・ノート・編集・履歴 ウィキプロジェクト福井県(ふくいけん)は、日本海や若狭湾に面する、日本の県の一つである。県庁所在地は福井市。国 日本 地方 中部地方、北陸地方 団体コード 18000-9 ISO 3166-2:JP JP-18 -

「国際通貨基金」に関する資料情報

国際通貨基金の概要 目次へ

International Monetary Fund(英語)Fonds monétaire international(フランス語)Международный валютный фонд(ロシア語)国际货币基金组织(中国語)Fondo Monetario Internacional(スペイン語)صندوق النقد الدولي(アラビア語)

ワシントンD.C.のIMF本部概要専門機関略称IMF代表クリスティーヌ・ラガルド専務理事状況活動中活動開始1945年12月27日本部アメリカ合衆国・ワシントンD.C.公式サイトIMF(英語) International Monetary Fund Portal:国際連合テンプレートを表示国際通貨基金(こくさいつうかききん、英語: International Monetary Fund, IMF)は、国際金融、並びに、為替相場の安定化を目的として設立された国際連合の専門機関である。国際通貨基金(IMF)の本部は、アメリカ合衆国の首都ワシントンD.C.に位置する。2016年現在、国際通貨基金(IMF)の加盟国は、188か国である。

加盟国の経常収支が著しく悪化した場合などに融資などを実施することで、国際貿易の促進、加盟国の高水準の雇用と国民所得の増大、為替の安定、などに寄与する事を目的としている。 また、為替相場の安定のために、経常収支が悪化した国への融資や、為替相場と各国の為替政策の監視などを行っている。各国の中央銀行の取りまとめ役のような役割を負う。世界銀行と共に、国際金融秩序の根幹を成す。概要 専門機関 略称 IMF 代表 クリスティーヌ・ラガルド専務理事 状況 活動中 -

「小沢一郎」に関する資料情報

小沢一郎の概要 目次へ

小沢 一郎(おざわ いちろう、1942年〈昭和17年〉5月24日 - )は、日本の政治家。自由党所属の衆議院議員(16期)、自由党共同代表。

自治大臣(第34代)、国家公安委員会委員長(第44代)、自由民主党幹事長(第26代)、新生党代表幹事(初代)、新進党党首(第2代)、自由党党首(初代)、民主党代表代行、民主党代表(第6代)、民主党幹事長(第9代)、国民の生活が第一代表(初代)、生活の党と山本太郎となかまたち共同代表(初代)などを歴任。生年月日 (1942-05-24) 1942年5月24日(75歳) 出生地 日本 東京府東京市 出身校 慶應義塾大学経済学部卒業日本大学大学院法学研究科中途退学 現職 自由党代表 -

「塩酸」に関する資料情報

塩酸の概要 目次へ

−27.32 °C (247 K)38% 溶液

沸点110 °C (383 K),20.2% 溶液48 °C (321 K),38% 溶液

水への溶解度混和性酸解離定数 pKa−8.0粘度1.9 mPa·s at 25 °C,31.5% 溶液熱化学標準生成熱 ΔfHo−92.307 kJ mol−1標準モルエントロピー So186.908 J mol−1K−1標準定圧モル比熱, Cpo29.12 J mol−1K−1危険性安全データシート(外部リンク)External MSDS主な危険性腐食性NFPA 704031CORRフレーズR34, R37SフレーズS26, S36, S45引火点無し関連する物質その他の陰イオンF-, Br-, I-関連する酸臭化水素酸フッ化水素酸ヨウ化水素酸硫酸特記なき場合、データは常温 (25 °C)・常圧 (100 kPa) におけるものである。ガラス瓶入りの塩酸塩酸(えんさん、hydrochloric acid)は、塩化水素(化学式HCl)の水溶液。代表的な酸のひとつで、強い酸性を示す。 - 「イランの核開発問題」に関する資料情報

- 「覚せい剤取締法」に関する資料情報

- 「富山湾」に関する資料情報

- 「清水良太郎」に関する資料情報

- 「清水アキラ」に関する資料情報

- 「懲戒処分」に関する資料情報

カテゴリー

最新記事

(09/07)

(12/16)

(10/14)

(09/06)

(08/21)